N値は地質調査による標準貫入試験によって得られる数値です。その値によって土のさまざまな力学的性質との関係性が示されており、土木構造物の設計おいては無くてはならないものとなっています。今回はN値を求めるための試験方法とその利用について解説いたします。

試験方法

試験方法としては標準貫入試験が基本ですのでそれを紹介しますが、標準貫入試験よりも簡易な試験器具にてN値を推定する方法もありますので、それらも含めて紹介したいと思います。

標準貫入試験

N値(エヌち)とは、JIS A 1219標準貫入試験(SPT: Standard Penetration Test)によって得られる地盤の硬さや締まり具合を示す指標で、以下のように定義されます。

N値とは、63.5±0.5kgのハンマーを76±1cmの高さから自由落下させ、サンプラーが地盤に30cm貫入するのに必要な打撃回数のことです。

柔らかい地層では1回の打撃でサンプラーの貫入量が大きいのでN値が小さくなりますし、堅固な地層では何回も叩くのでN値が大きくなります。

土木や建築設計において一般的に用いられています。

元々は1920年代にアメリカで「レイモンドサンプラー打込み試験」として使用されていたものが原型です。

土質力学の父と呼ばれるテルツァギー(Karl Terzaghi)がこの試験方法の標準化を提案し、後に弟子のペック(Peck)との共著で発表されたことで、SPTとして広く認知されるようになりました。

元々アメリカ発祥なのでハンマーの重さは140ポンドで、キログラムに換算すると63.5kgとなります。140 × 0.45359237 = 約63.5kg。

落下高さは30インチです。1インチは 2.54センチメートル(cm) ですから30×2.54=76㎝となります。

1948年には、N値と地盤物性・支持力の関係が体系化され、基礎工学における重要な原位置試験としての地位を確立しました。

JIS A 1219標準貫入試験方法に記載があります。最初の15cmは「予備打ち」として除外され、その後の30cmの貫入に要した打撃回数が「N値」として記録されます。

地質柱状図をみると、1mごとの標準貫入試験の実施深度が1.15~1.45m、2.15m~2.45m、・・・となっているのは予備打ちが0.15mあるからです。

ただし、N値が50以上と想定される地盤では、予備打ちを本打ちとすることができます。 通常は深度1m毎に標準貫入試験を実施します。

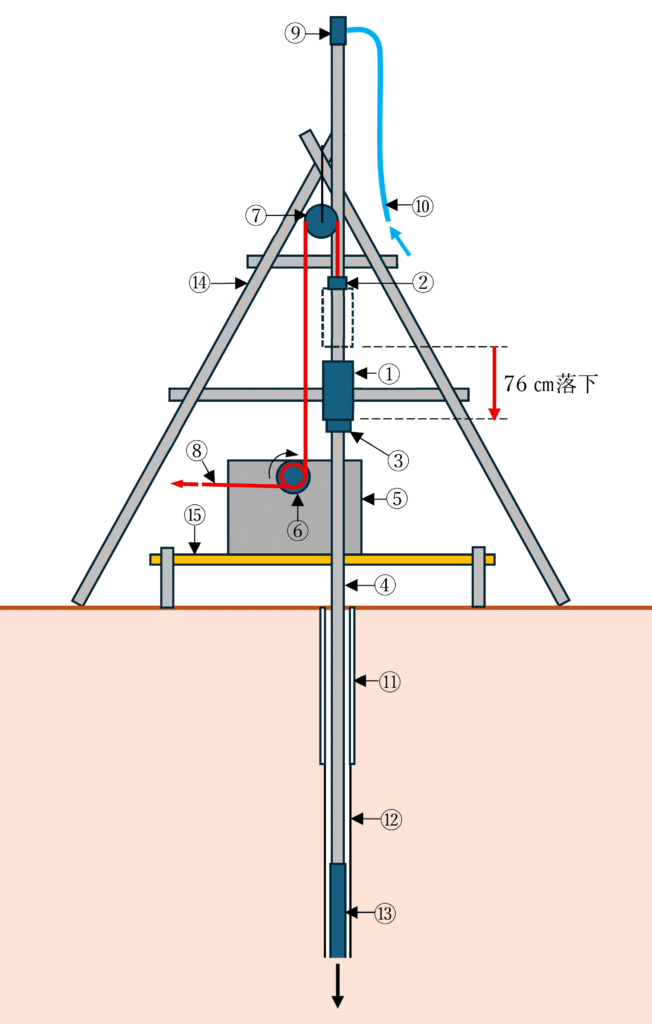

①ハンマー

②自動落下装置

③ノッキングヘッド

④ボーリングロッド

⑤ボーリングマシン

⑥コーンプーリー

⑦滑車

⑧ハンマー巻き上げ用引き綱

⑨ウォータースイベル

⑩デリバリーホース(ポンプによる水供給)

⑪ケーシングパイプ

⑫ボーリング孔

⑬標準貫入試験用サンプラー

⑭やぐら(三又)

⑮足場

⑥コーンプーリーは常時回転しています。コーンプーリーに⑧ハンマー巻き上げ用引き綱を1回まわしてひっ掛けて赤矢印方向に引っ張るとコーンプーリーと綱との摩擦で重量のあるハンマーを簡単に引き上げる事ができます。

②自動落下装置は76㎝引き上げたところで自動で外れてハンマーを落下させます。

落下したハンマーは④ロッドに固定された③ノッキングヘッドに打撃を与え、ロッドを介して⑬標準貫入試験用サンプラーを地盤に貫入させます。

N値は30cm貫入するのに要した打撃回数をN値とします。

スクリューウエイト貫入試験

JIS A 1221スクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)により得られる換算N値が、N値相当として求める事ができます。スクリューウエイト貫入試験では最大100kgのウエイトをロッド(棒状の軸)に載せてハンドルを回して回転させ、貫入深さ1mあたりの半回転数を求めます。(半回転数とは180°回転を1回とした回転数です)

この試験は深さ10m程度の軟弱地盤を対象に静的貫入抵抗を測定するものであり、密な砂質地層、礫、玉石層、固結地層などには適用できません。

試験はウエイトを1000N載荷し、ハンドル無回転でロッドの貫入が生じれば止まった時点でその貫入量を測定します。その後、ハンドルを右回りに回転(1分間に60半回転)させ深度0.25mごとに半回転数Naを測定します。

硬質層に達し半回転数50回に対して貫入量0.05mに満たない場合試験終了となります。

試験結果は、貫入長に対するウエイト荷重Wsw及び貫入量1mあたりの半回転数Nswとして報告します。Nswは、測定半回転数Nsの記録を取った貫入長の増分から貫入量L(基本0.25m)を求め、次の式(1)を用いて貫入量1mあたりに換算した値として算出します。

Nsw=Na/L・・・・・・・・・・・・・・(1)

N値との関係は下式が提案されている。

粘性土 N = 0.003 × Wsw + 0.050 × Nsw

砂質土 N = 0.002 × Wsw + 0.067 × Nsw

Nsw:貫入量1mあたりの半回転数

Wsw:1000N以下で貫入した場合の荷重(N)

Na:Lの長さの貫入に要した半回転数

L:貫入量(m) L=0.25mの場合はNsw=4Ns

適用する換算N値は概ね20以下程度ではないかと思います。(地盤調査の方法と解説「図-4.4.2 N値とWsw、Nswの関係」でグラフの近似曲線の最大値が20以下になっていることより)

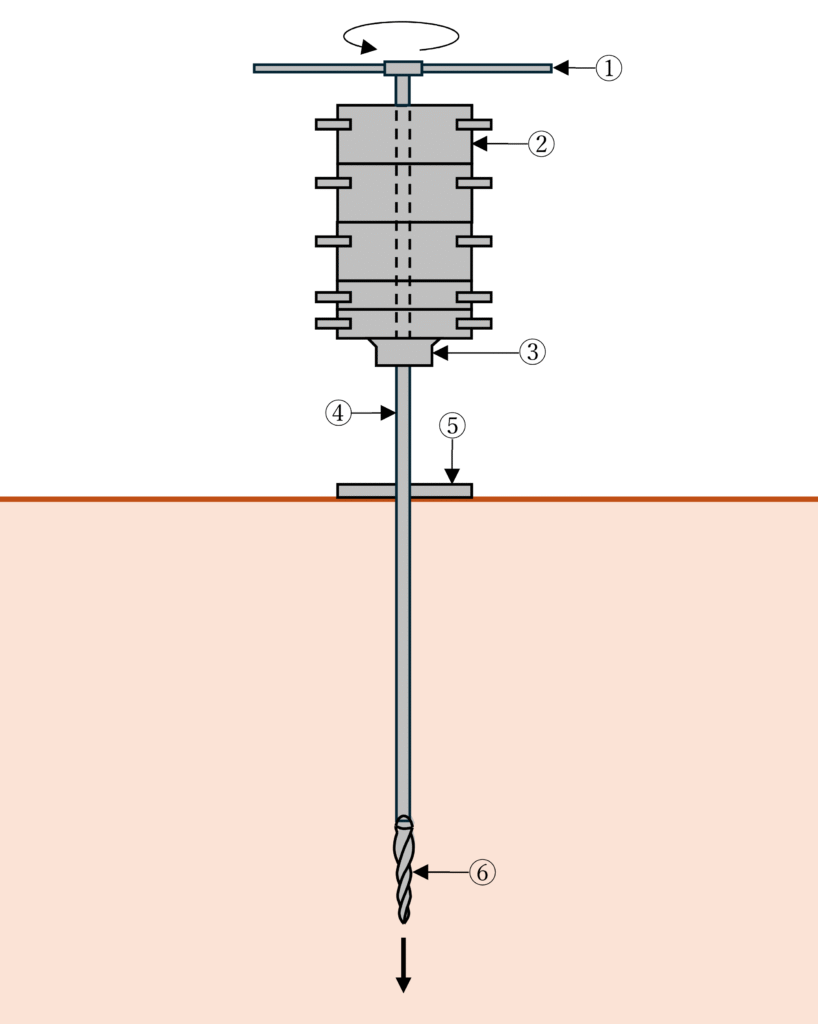

①ハンドル

②ウエイト(25kg×3、10kg×2)

③載荷用クランプ(5kg)

④ロッド

⑤底板

⑥スクリューポイント

標準貫入試験のようにサンプラーが無いため、地層種類の判断は試験中の抵抗から得られる振動や音、試験完了時のスクリューポイントに付着した資料などで想定します。

出典:公益社団法人地盤工学会 地盤調査の方法と解説より引用および加筆

簡易動的コーン貫入試験

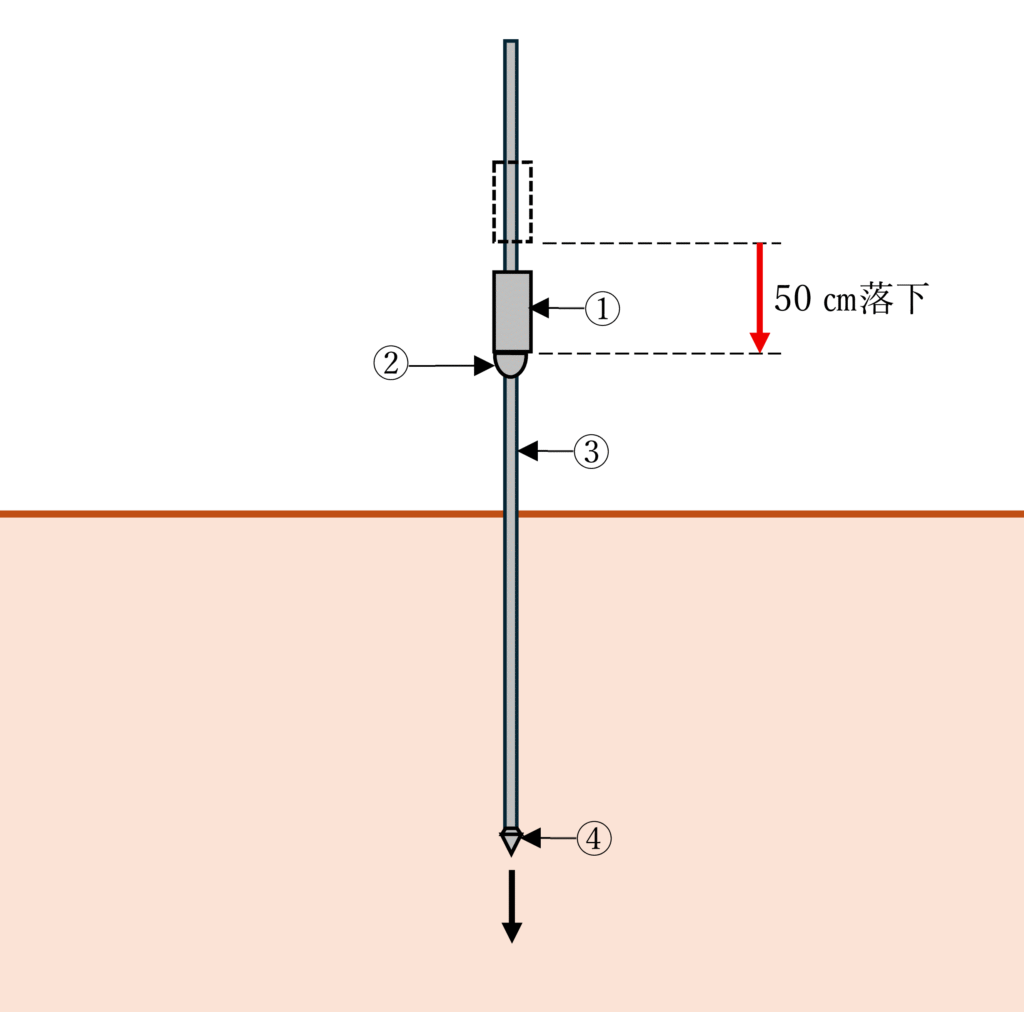

地盤工学会基準JGS 1443「簡易動的コーン貫入試験方法」により試験法が定められています。呼び名は簡単に「簡易貫入試験」とも呼ばれています。この試験は、中央に穴が開いた5±0.05kgのハンマーをロッドに通して500±10㎜の高さから自由落下させて、ロッドに衝撃を与え、先端のコーンが10cm貫入するごとに必要な打撃回数Ndを測定するものです。

この試験は地盤表層部を対象としています。例えば,急傾斜地の表層土の調査、斜面崩壊地での風化層や崩積土の層厚確認の調査及び小規模建築物基礎地盤の簡易な支持力判定に用いることができます。貫入抵抗の大きい硬質粘性土,砂礫地盤などには適用できません。

10回の打撃による貫入量が20㎜未満の場合は試験を中止します。

換算N値の上限は15程度ではないかと思います。(地盤調査の方法と解説にて、Nd=1.5NはNd<20のデータから得られていることより)

貫入が深くなるとロッドの周面摩擦の影響が大きくなるので、一般に測定深度は4~5m程度です。軟弱地盤では10m程度も可能だと思います(道路土工軟弱地盤対策工指針P.63より)

結果の整理として100㎜ごとの打撃回数Nd 値と貫入長との関係を整理します。

地盤が軟弱な場合,1 回の打撃又は何回目かの打撃で100 mm 以上貫入する場合があります。その場合には,打撃回数N に対応した貫入量Δh (mm)により,Nd 値を次式から求めます。

Nd=100N/Δh

本試験で求めたNd値と標準貫入試験のN値の関係として土質やN値によって種々の提案式があります。例として斜面では以下の式が多く採用されていると思います。

打撃回数(Nd値)÷1.5=標準貫入試験の推定N 値(Nd=1.5N)※Nd<20

①ハンマ

②アンビル

③ロッド

④コーン

筆者も斜面の崩壊現場で標準貫入試験も実施しましたが、その周辺で数か所この試験を併用することでより詳細な崩壊層の層厚やN値を知ることができました。

作業には厚手の手袋があると良いと思います。筆者は手の皮がむけました。

出典:公益社団法人地盤工学会 地盤調査の方法と解説より引用および加筆

結果の利用

得られたN値は設計において、土の力学的性質と関連付けられ利用されています。代表的な例として以下が挙げられます。

①砂のせん断抵抗角φ(内部摩擦角)

φ=4.8logN1+21 (N>5)

N1=170N/(σ’v+70)

σ’v=γt1・hw+γ’t2・(x-hw)

H29道路橋示方書Ⅳ下部構造編より引用

②粘着力c

c=6N~10N

H24道路土工擁壁工指針より引用

③変形係数E0

E0=2,800N

H29道路橋示方書Ⅳ下部構造編より引用

④液状化の判定

FL=R/L

FL≦1.0で橋に影響を与える液状化が生じる。

H29道路橋示方書Ⅴ耐震設計編より引用および加筆

⑤軟弱地盤の推定

道路土工軟弱地盤対策工指針では、概略で粘性土ではN値4以下の地盤では沈下のおそれや安定に問題がある可能性がある。また、砂質土では概略でN値10~15以下では地震時に液状化による被害のおそれがあるため軟弱地盤と推定されます。

H24道路土工軟弱地盤対策工指針より引用および加筆

また、道路橋示方書では、地盤反力係数を求める際にN値が5未満である場合には、標準貫入試験から得られたN値と基礎の静的載荷試験結果から得られる地盤反力係数の関係は土質に関わらずばらつきが著しいため、N値から変形係数や地盤反力係数を推定することは適切ではないとされており、このような場合には室内試験や現位置での孔内水平載荷試験、平板載荷試験より求めることとされています。

H29道路橋示方書Ⅳ下部構造編より引用および加筆

⑥支持層の推定

道路土工擁壁工指針では良質な支持層とは砂質土層の場合は、N値が20程度以上であれば支持層として考えてよいが、N値が20以下のときは、土質調査結果等を総合的に検討し地盤の諸定数を適切に定める必要がある。粘性土層の場合は、N値が10~15程度以上、あるいは一軸圧縮強さquが100~200kN/m2程度以上あれば支持層として考えてよい。とされています。

道路土工擁壁工指針より引用および加筆

また、道路橋示方書では、砂層、砂礫層はN値が30程度以上あれば良質な支持層と考えてよいです。また粘性土層はN値が20程度以上(一軸圧縮強度quが0.4N/㎜2程度以上)あれば良質な支持層と考えてよいとされております。

擁壁と橋梁では支持層のN値が異なります。

H29道路橋示方書Ⅳ下部構造編より引用および加筆

N値の利用と留意点

道路橋示方書Ⅳ下部工編には次のように記載されています。「設計に用いる地設定数や基礎の支持力等を求める諸定数について、標準貫入試験から得られるN値との相関関係が数多く提案されている。しかし、地盤の強度定数や変形係数は、応力・ひずみの状態や排水条件で異なるものである。したがって、N値から求められる地盤定数は、N値と地盤定数の相関関係を算出した特定の条件、例えば特定の応力状態、ひずみレベル、排水条件下における地盤定数、又は、ある特定の計算モデルに用いるための地盤定数と考えるべきである」

少し分かりにくい文章だと思いますが、得られたN値からの推定は、試験場所固有の条件である土の深度や上載荷重、地下水位などが反映されているという事であると思います。

また、道路土工軟弱地盤対策工指針では「N値は地盤構造を評価するために利用されるだけでなく土質定数の推定に用いられる。しかしながら、基本的にN値は地盤の硬軟を幅広く表す指標であり、軟弱地盤の力学特性を推定する指標としては精度が低く推定結果に大きな幅を有することに留意する必要がある。また、砂質土層の液状化の検討に N値を用いる場合は、上載荷重や細粒分や塑性指数等による補正が必要であることに留意する。」ということです。

まとめ

N値は、標準貫入試験(SPT)をはじめとする地盤調査を通じて得られる重要な指標であり、土木・建築設計において地盤の硬さや力学的性質を評価する際に欠かせません。本ブログでは、N値を求める標準貫入試験や、関係式で求めるスクリューウエイト貫入試験、簡易動的コーン貫入試験の方法を紹介し、それぞれの特徴や適用範囲を解説しました。これらの試験により得られたN値は、せん断抵抗角、粘着力、変形係数、液状化判定、軟弱地盤や支持層の推定など、さまざまな設計場面で活用されます。しかし、N値を用いる際には注意が必要です。N値は地盤の硬軟を幅広く示す指標であり、力学特性の推定には精度の限界や補正が必要な場合があります。特に、応力・ひずみ状態や排水条件、上載荷重、土質の特性を考慮しなければ、誤った評価につながる可能性があります。軟弱地盤ではN値を使った換算式ではなく三軸圧縮試験や孔内水平載荷試験など直接的に求める試験を実施することが必要だと思います。したがって、N値単独での判断ではなく、他の試験結果や地盤調査データを総合的に活用し、適切な設計を行うことが重要です。地盤調査とN値の正しい理解を通じて、より安全で信頼性の高い土木構造物の設計に役立てていただければ幸いです。

関連商品

この広告はアフィリエイトを利用しています。