今回は土圧係数について解説します。土圧係数は擁壁や土留め壁などに作用する土圧を求めるためには必ず必要なものです。最終的には土圧を求めることが目的ですがその前段階として、土圧係数を求めることが非常に重要になるため解説したいと思います。

水圧の場合

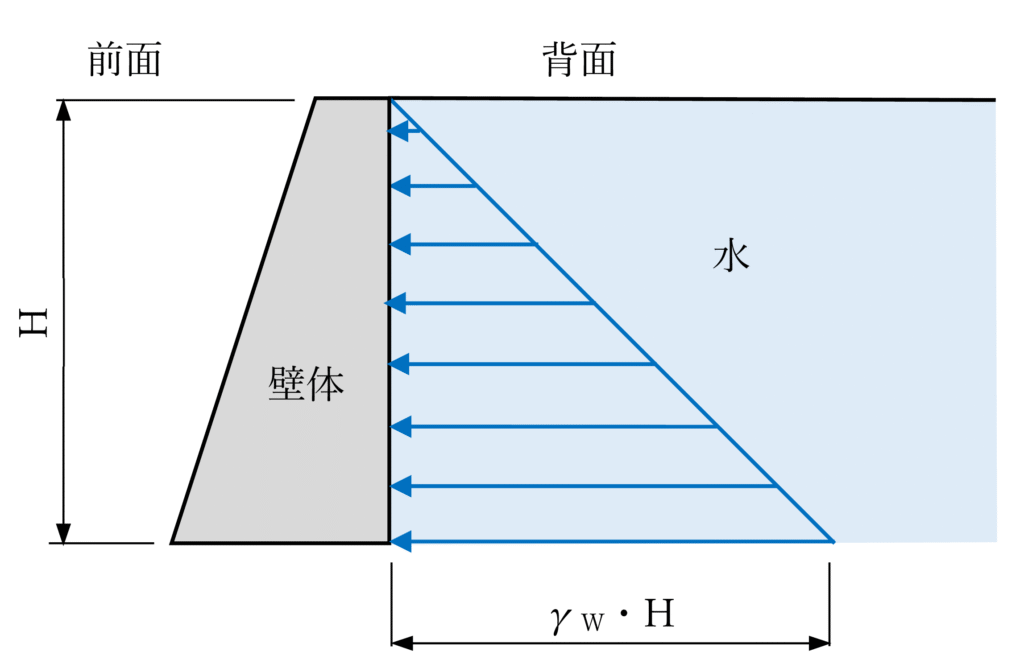

土圧の前に水圧の場合を考えてみます。

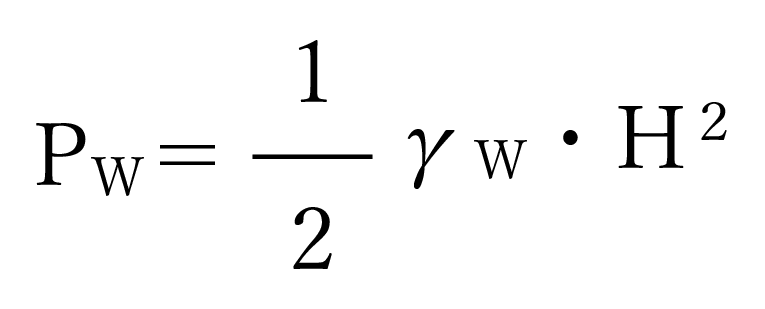

壁体背面に水を溜めて壁面に水圧が作用する状況を考えてみましょう。鉛直方向の水圧PV=γW・Hは深くなると同時に増加します。また、壁面に作用する水平方向の水圧PH=γW・Hも鉛直方向と同じ大きさです。 水圧PWは上図の三角形の面積と水の単位体積重量の積で求められ以下の式になります。

PW :水圧(kN/m)

γW :水の単位体積重量(kN/m3)

H :壁体の高さ(m)

土圧の場合

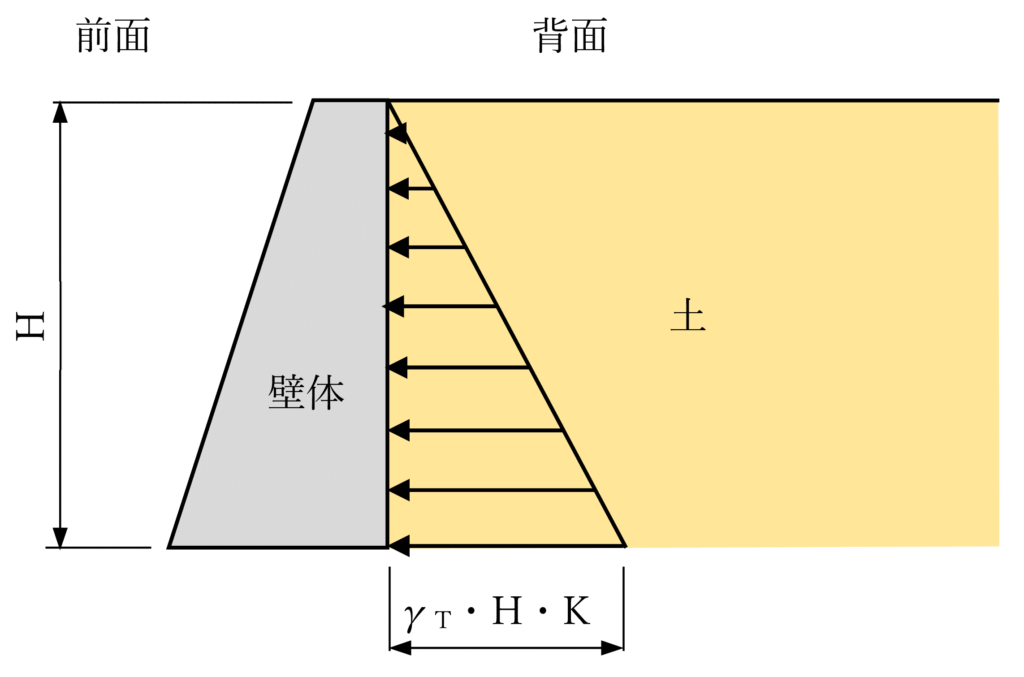

次に、背面が土の場合にはどうでしょうか。先ほどの水を土に置き換えて以下のように図で示します。

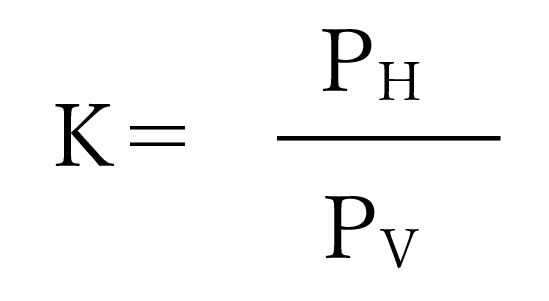

土は液体ではないので土粒子の摩擦やかみ合わせによる水平方向の土の移動に抵抗が生じます。上図のように土が壁体を押すケースでは、鉛直方向の土かぶり圧PV=γT・Hに対して、水平方向の土圧はPH=γT・Hではなく土の抵抗によりPHはPVより小さくなります。抵抗は下式のようにKで表されます。

このKが土圧係数と呼ばれ、水平力PHと垂直応力PVの比という事になります。

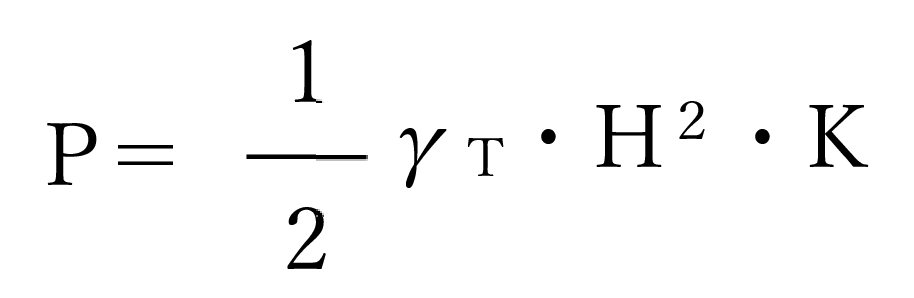

したがって、土圧Pは上図の三角形の面積と土の単位体積重量と土圧係数の積で求められ以下になります。

三角形の面積と土の単位体積重量は簡単に求められますので、土圧係数Kを計算することが重要になります。

また、Kは壁体の挙動と深く関係があり、上図のように壁体が土から押され前面側へ移動する場合には主働土圧係数KA、静止している場合では静止土圧係数K0、背面側へ移動(土を押すような移動)では受働土圧係数KPと呼ばれています。

P :土圧(kN/m)

γT:水の単位体積重量(kN/m3)

H:壁体の高さ(m)

K :土圧係数

主動土圧係数Kの考え方や計算法については次の機会に説明したいと思います。

関連事項

通常の擁壁背面から作用する土圧では主動土圧が多く用いられます。また壁の移動が全くない構造となる橋台ウイングでは静止土圧が用いられます。擁壁前面側にある擁壁の根入れ部分の土は擁壁により押される側となるため、受動土圧が作用します。受動土圧については、擁壁の安定計算において受動土圧による抵抗を考慮すると擁壁の安全性を確保しやすくなります。しかし、その擁壁前面の根入れ地盤が将来にわたり存在するかなど有効性が不確実なケースが多いため受動土圧を見込む計算は擁壁の安定計算ではほとんどされていません。仮設の切梁式鋼矢板土留めの場合には適用されます。

また、各土圧係数の大小関係は、主働土圧係数KA<静止土圧係数K0(=0.5程度)<受働土圧係数KPとなります。

まとめ

土圧係数について解説しました。土圧を求める際に土圧係数をしっかりと求めることで、土圧が簡単に求められることが分かると思います。ただし、土圧係数を理解し計算することが大変重要になります。

次回は土圧係数を求める代表的な「クーロン」と「ランキン」について解説したいと思います。

関連商品

このリンクはアフィリエイト広告を利用しています。

人気アイテムで暮らしをちょっと快適に

このリンクはアフィリエイト広告を利用しています。