鉄筋は、建設業界で広く使用される重要な材料の一つです。鉄筋はコンクリートの引張強度を補強し、建物やインフラの安全性と耐久性を向上させる役割を果たします。この記事では、異形鉄筋の基本的な情報と、その径ごとの断面積と重量について解説します。

目次 閉じる

異形棒鋼は、表面に縦線方向のリブと軸線以外の方向の節を持ち、コンクリートとの付着力を高めるために設計されています。このリブと節のおかげで、鉄筋コンクリートは曲げやせん断力に対して高い抵抗力を持ちます。異形鉄筋は鉄筋コンクリート構造物のほとんどに使用され、その強度と耐久性を確保するために不可欠な材料です。

以下の表は、異形鉄筋の径ごとの断面積と重量を示しています。この情報は、設計や施工の際に非常に重要です。日本工業規格であるJIS G 3112にて規格化されています。

| 鉄筋の径 (mm) | 断面積 (mm²) | 重量 (kg/m) |

|---|---|---|

| D10 | 71.33 | 0.560 |

| D13 | 126.7 | 0.995 |

| D16 | 198.6 | 1.56 |

| D19 | 286.5 | 2.25 |

| D22 | 387.1 | 3.04 |

| D25 | 506.7 | 3.98 |

| D29 | 642.4 | 5.04 |

| D32 | 794.2 | 6.23 |

| D35 | 956.6 | 7.51 |

| D38 | 1140 | 8.95 |

| D41 | 1340 | 10.5 |

| D51 | 2027 | 15.9 |

異形棒鋼にはいくつか種類があります。その種類には記号がつけられており、「SD295」「SD345」「SD390」「SD490」などと呼ばれ、これ以外にも種類があり全部で10種類あります。その中でも現在多く利用されているのは「SD345」です。ちなみにSDの後に続く数字はこのそれぞれの種類の降伏点になっているようです。また、SD295とSD345では鉄筋コンクリート構造物を設計するときの許容応力度は一般的な部材の設計では同じですが、衝突や地震の影響がある場合にはSD345の方が高い許容応力度を用いることができます。

一般的にはD13~D32の鉄筋を使うことが多いようです。これは市場性や施工性を考慮するとこの範囲になります。しかし、鉄筋の許容応力度がどうしても満足しない場合にはもっと太径の鉄筋を使用することで問題はありません。

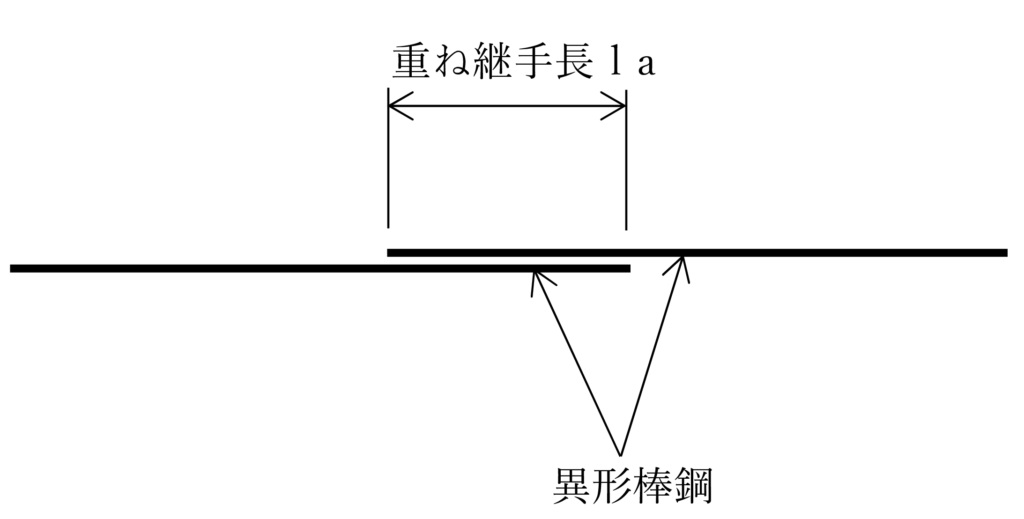

鉄筋の重ね継手とは、鉄筋を途中で重ねてつなぐ方法です。またその重ねる長さを重ね継手長laと呼びます。

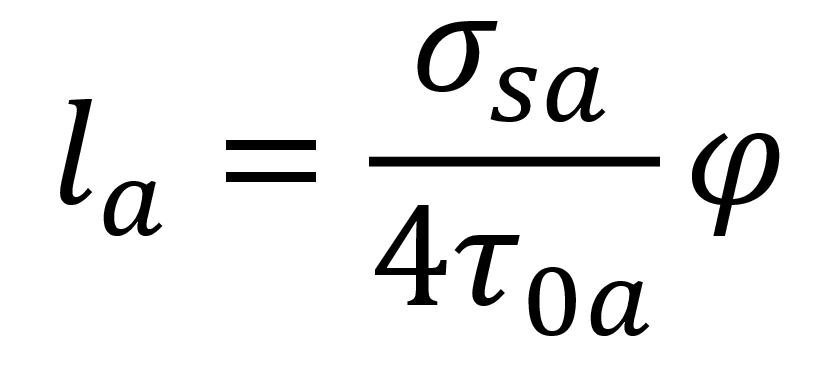

重ね継手長laは計算方法があり、土木では以下の式によることが多いです。これは鉄筋が許容引張応力度に達するまでコンクリートと鉄筋の付着力が耐えうる長さを算出しています。

σsa:鉄筋の許容引張応力度(N/㎜2)

τ0a:コンクリートの許容付着応力度(N/㎜2)

φ:鉄筋の直径(㎜)

鉄筋の重ね継手長

鉄筋の許容引張応力度σsaは一般部材とは別に設定されていることが多いので注意する必要があります。

コンクリートの許容付着応力度(N/㎜2)

| コンクリートの設計基準強度(σck) | 21 | 24 | 27 | 30 |

|---|---|---|---|---|

| 付着応力度(異形棒鋼) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |

道路橋示方書 下部構造編より引用

このリンクはアフィリエイト広告です。