こんにちは、今回は小規模吊橋について解説いたします。小規模吊橋はその名の通り小規模な吊橋で概ね橋長200m以下の吊橋です。主に歩道橋として利用されていることが多いですね。設計基準は日本道路協会の「小規模吊橋指針・同解説」になります。これによることから、「小規模吊橋」と呼んでいます。橋長200mは十分長いと思いますが、車が通ることができる瀬戸大橋などに比べればたしかに小規模ですね。設計はそれほど複雑ではなく、構造がシンプルでかつ吊橋ならではの美しいフォルムが特徴です。私は個人的にこの小規模吊橋がとても好きで、今までに3橋の設計をしています。その経験もあって小規模吊橋について解説したいと思います。

目次 閉じる

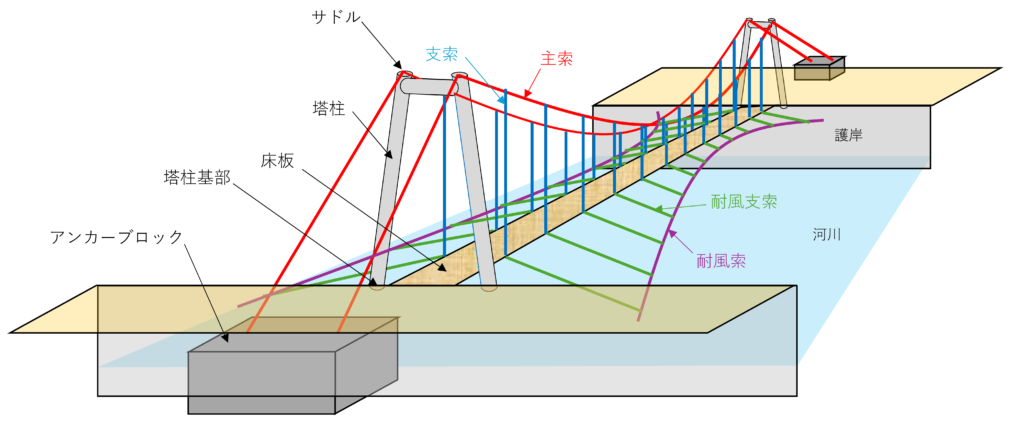

小規模吊橋は、その名の通り吊橋です。その構造のほとんどがワイヤロープでできています。上図をご覧いただきますと「主索」「支索」「耐風索」「耐風支索」は全てワイヤロープでできています。まず、人が歩くための「床板」をたくさんの支索で吊って、それを主索につないで塔柱(とうちゅう)にかけて橋を渡します。主索は引っ張って固定するためアンカーブロックというコンクリートの塊で固定します。

風が吹くと床板が横や縦に揺れますが、それを防ぐために床板をたくさんの「耐風支索」と「耐風索」で斜め下方に引張って固定します。

次に小規模吊橋のメリットやデメリットを紹介したいと思います。

①良好な景観

小規模吊橋はワイヤロープで構成された主索と耐風索の滑らかな曲線美が特徴であり、とても美しい景観となります。

②設計費が比較的安価

条件にもよるとは思いますが、一般的には構造計算はそれほど複雑ではないと思います。また、通常の橋梁では下部工と上部工がありますが、これは地質が良い場所では基礎である下部工はとても小規模で済みます。概ね山間部で採用されることが多いため塔柱基礎は基礎地盤が良好である条件が多いです。

③施工費が比較的安価

下部工の規模が小さいために安価で済みます。また上部工も揺れる構造ですが、軽量であるため鋼材量も少なく安価となります。

④工期が短い

私は自分で設計した吊橋の施工監理も行うという非常に貴重な経験をさせていただきましたが、とても施工が早いです。私が担当したのは橋長が約30m程度でしたが、だいたい1週間でほぼ橋の形ができあがっていました。

①揺れる

これは、吊橋なのでしょうがないのですが、歩く振動で揺れます。揺れないような構造もできます(補剛桁)が、揺れる程度では安価に橋を架けることが出来るメリットよりも費用をかけて揺れないことを優先することはあまり無いようには思いますが揺れないことからすればデメリットですよね。

②橋梁の端部にスペースが必要

橋梁の端部にはアンカーブロックという主索を引っ張って固定するための「おもり」が必要ですが、それに結合するため主索を一般的に斜め下方向へ張る必要があり、この部分の空間を必要とします。そのためこの橋と直角方向に交わるような歩道の計画には制約が生じます。

③平地部には不向き

塔柱には下向きの力がかかりますので塔柱の支持地盤は堅固であれば良いです。しかし、平野部の軟弱な地盤では杭基礎などの構造が必要であると考えられますが、それでは費用がかかり小規模吊橋のメリットが生かせません。

小規模吊橋特有の構造特徴として「塔柱基部構造」と「サドル構造」にあります。

①塔柱基部ヒンジーサドル部固定

塔柱基部が地盤との接点でヒンジ構造(回転する)となっており、橋軸方向に塔柱が前後に倒れる挙動ができるようにしておき、塔頂部のサドル(主索をかける金物)では塔頂部と主索を緊結して固定する構造です。塔柱と主索とのなす角度を塔柱の前後で変えやすい構造です。その角度を塔柱の前後で変えた場合には塔柱には曲げモーメントが作用しますが同じ角度の場合には曲げモーメントが最小に抑えられます。一般的にはこの構造が多いと思います。

②塔柱基部固定ーサドル部スライド構造

これは、塔柱基部が地盤と固定されていて、塔柱の頂部のサドルでは主索が頭部で自由にスライド(滑る)構造です。塔柱と主索とのなす角度は塔柱の前後で同じなのが基本と考えます。温度変化により塔柱頭部でワイヤがサドル上で滑りますが摩擦により塔柱に曲げモーメントが生じます。①の場合には塔柱は単純梁になりますが、この②では塔柱は片持ち梁になりモーメントが大きくなりやすい特徴があります。

小規模吊橋は、山間部の歩道橋としてよく見られる橋梁で、とても曲線美が美しく最初にも言いましたが私は個人的にとても好きです。日本で一番長い小規模吊橋は静岡県にある箱根西麓・三島大吊橋で塔柱間隔が400mもあります。このような長い吊橋も可能なのですね。ただし、このような長い吊橋は多くはないですし、山間部の川を渡る場合では橋長がせいぜい30m~50m程度が多いと思いますので小規模吊橋を採用することでとても経済的に歩道が建設できると思います。また地域のシンボルとして、観光のシンボルとして活用できるのではないでしょうか。

人気アイテムで暮らしをちょっと快適に

このリンクはアフィリエイト広告を利用しています。