こんにちは、今回は樋門(樋管)について解説したいと思います。ちなみに樋管は樋門と同じです。昔から規模の小さいものは樋管とよばれているようですが「柔構造樋門設計の手引き」では規模によらず樋門とするとされています。

樋門(樋管)は、堤内地(本川堤防より市街地側)で降雨などにより発生する「内水」がたまって浸水しないよう排除するため、河川の堤防内にトンネル状構造物を構築し、内水を本川に排水するものです。また、本川から取水するための取水樋門もあります。上のイメージ写真のようなものです。樋門を設置する河川の地盤は軟弱地盤が多く、そのような場所で設置する樋門は沈下等に追従する構造を持つ「柔構造樋門」と呼ばれます。単なる樋門では排水だけを考えるとそれほど複雑ではありませんが、柔構造樋門を設計をする際は非常に多くのことを考慮する必要がある構造物だと思います。

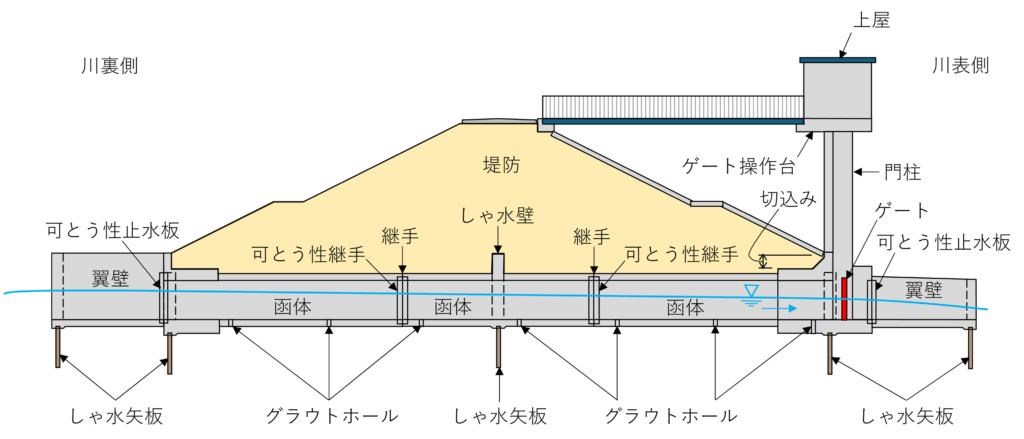

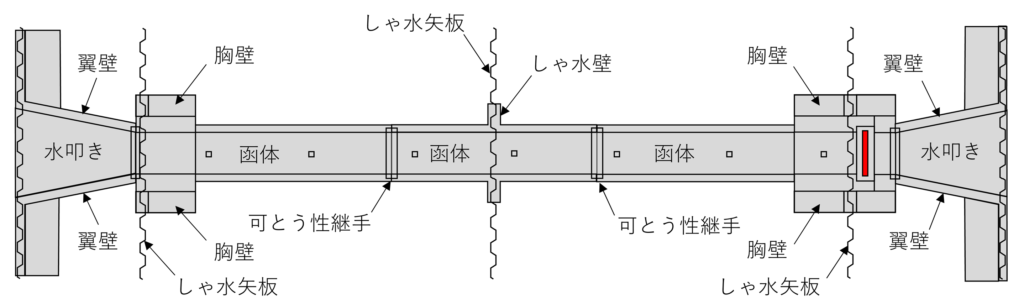

柔構造樋門の一般的な構造を下記に示します。軟弱地盤で変形に追従するような工夫として「可とう継手」や「可とう止水板」そして、洪水時に堤防の安全を脅かす樋管本体に沿う浸透流を防止する「しゃ水壁」「しゃ水矢板」などの工夫がなされた構造ですね。よく考えらられていると思います。

側 面 図

平 面 図

樋門は、河川の堤防の中にトンネル状の水路を設置して水を排出したり、取り込んだりするものですが、土の中にコンクリートのような連続した構造体があると、地中の水分はその構造体に沿った浸透流になりやすく、それが沈下等による地盤と構造体との変位差にも影響され浸透流が卓越すると堤防の弱体化につながります。その浸透流による影響をルーフィングと言います。柔構造樋門の各部位はルーフィングを防ぐための構造となっています。

函体は堤内地から河川へ排出される水が通るために堤防内にトンネル状の水路としたものです。内空寸法は最小で1.0m以上必要です。これは維持管理に最低限必要な寸法です。

函体構造は「コンクリート構造」は大断面への対応が可能で、現場打ちコンクリートはコスト面で有利です。プレキャストコンクリート製は工期が短縮されるメリットがあります。

「鋼構造」はスチールベルローズ継手を用いることで大きな変形に対応できる構造です。軽量であるので地震による液状化時の浮き上がりや鋼材であるために腐食が問題になります。

「ダクタイル鋳鉄管」は水道等で実績が多い構造です。メカニカル継手を用いることで大きな変形に対応できる構造です。腐食に対しても比較的強いです。

可とう性継手は長尺物の函体の全長が1つの構造体であると軟弱地盤の変形に追従できず、函体が損傷するおそれがあります。そこで通常2か所以上で構造体を切り離すことで地盤変形に追従し、函体の損傷を防ぎます。その際に切り離した場所で水漏れが生じないよう水密性の確保と断面力の伝達を行うための継手が「可とう性継手」です。

グラウトホールは函体直下の地盤が沈下により函体の間に隙間が生じた時に後から空洞部にグラウト(セメント系の充填材)を注入するための孔です。グラウトホールには空洞測定用沈下板を設置すると沈下が分かります。

しゃ水工は先に述べたルーフィングを等の浸透流による影響に対して「しゃ水鋼矢板、しゃ水壁、胸壁」などの函体から垂直方向へ突き出た構造体により、それらの構造物に沿った浸透流の浸透経路を長くすることでルーフィングの影響を安全にしたものです。

しゃ水壁は、函体の表面から左右および上方向へ垂直な壁を1m以上突き出した構造体です。

胸壁は堤防の法尻付近に設置された逆T形をした鉄筋コンクリート構造物で函体から片持ち梁のように突き出して堤防のり面の土圧を支える役割もあります。

しゃ水鋼矢板は、しゃ水壁と胸壁の下部や側部に設置した鋼矢板壁です。

しゃ水鋼矢板の設置範囲は堤防開削を行ったのり面の範囲まで行います。ただし、川裏側のしゃ水鋼矢板は浸透流の滞留を防ぐために極力範囲を広げないようにすることが良いようです。

構造面ではしゃ水鋼矢板の先端が砂層や硬い層にある場合は、しゃ水鋼矢板による支持する挙動をとなるので、設置位置を増やして遮水鋼矢板の長さを短くしたり可とう性構造にするなどの配慮が必要です。函体縦方向の検討では先端バネの影響を考慮する必要があります。

現地調査を行って、隣接流域との境界や流路最遠点からの流路長を確認し、本樋門に流入する内水の流域を確認する流域調査を行います。流域調査は既設側溝・水路内を水がどちらに向かって流れるかを見る必要があるため、降雨時に行うと良いと思います。

また、資料収集として市の下水計画や雨水幹線計画の資料を収集して確認しておくと参考になると思います。

次に流域からの流出量を算出します。流出量の計算は本ブログの「クラーヘン、ルチーハ、土研式で比べてみた」で計算するように計算します。樋門は市街地が多いと思いますのでブログの事例のような山からの流入ではないことが多いと思いますから、その際には「流入時間」を適切に考慮する必要があると思います。

樋門の函体の水路底の高さを一般に「敷高」と呼んでいますが、敷高の高さを決定することが内水排除の観点から重要な要素になると思います。敷高によって、内水排除の能力が従前と同等かそれ以上で、本川の増水からの逆流も極力無いようにすることが良いですよね。それらを考慮して、敷高を決めることが必要だと思います。

函体断面寸法は敷高が決定されているので、あとは堤防の切り込み高さが最小0.5mですから、それで最大の内のり高は求められます。樋門の頂版厚などはある程度あたりを付ける必要があります。この高さで所定の余裕高をとって流下能力が確保できるまで樋門の幅を確保します。

あとは、函体形式の選定や函体本体(縦方向、横方向)や胸壁、翼壁の構造計算や形状決定をします。

その次に「残留沈下量の算定」「施工時支持力の検討」「相対変位量の検討」など基礎地盤に関する検討を行います。また、耐震性能照査としてレベル2地震動時に地盤の応答解析、液状化流動解析を行い、函体の継ぎ手が破断されないかやゲートの開閉が可能かなどの検討を行います。

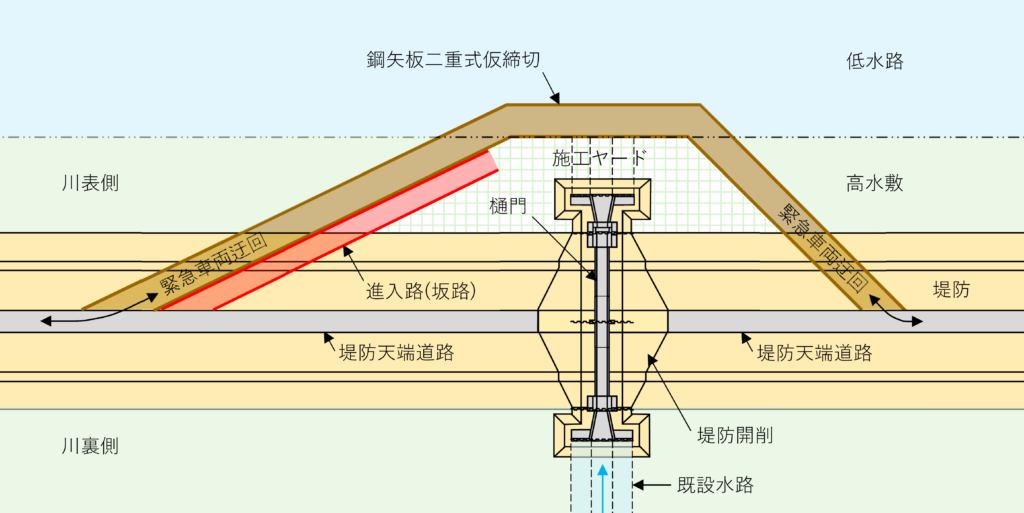

樋門本体の設計が終われば、次は仮設計画です。仮設計画では堤防を開削するため「鋼矢板二重式締切」で本川を締め切って施工するとします。

ここで、考慮する点を下記に列挙いたします。

・鋼矢板二重式締切の鋼矢板打設は市街地であればバイブロハンマではなく振動がほとんどない圧入機を採用します。この時矢板を高い位置で止めないといけないので重たい圧入機のバランスをうまく取る必要があります。

・鋼矢板二重式締切は堤防開削により途切れた堤防天端道路のう回路が必要な場合には、う回路として活用できるように天端幅員を確保する必要があります。

・高水敷の施工ヤードに降りる進入路を構築する必要がある場合はトラックが登坂できる縦断勾配を設定し必要な坂路長を確保します。

・工事中の内水の切り回しが必要な場合があります。案として①旧樋管があれば旧樋管を利用する②隣接する樋門まで川裏側で導水する③新設樋門のコンクリート工事が完了する前は樋門横に仮配管し、コンクリート工事が完了したら樋門内を通水させ、残りのしゃ水矢板を打設する。本川までの排水が必要なのでこれは工夫する必要があると思います。

余談として、樋門は縦断勾配が0%です。普通に考えて水路に縦断勾配が無い水路構造物はこれだけだと思いますが、どうしてでしょうか。どこにも記載がないのですが、何となく想像はつくのではないかと思います。

樋門は内水排除には必要な施設であり治水上重要ですよね。大雨時が降るとこれで排水する必要がありますが、本川の水位が上がってくると門を閉める必要があるなど、操作のタイミングなども近年重視されていますね。樋門を閉めに行って戻るときには内水が氾濫して操作される方が戻れないなどの問題が生じているようです。これからはそのような視点でも注視していきたいと考えています。

人気アイテムで暮らしをちょっと快適に

このリンクはアフィリエイト広告を利用しています。