擁壁の土圧算定では、ご存じのとおり「クーロン土圧公式」と「試行くさび法」がありますね。「クーロン土圧公式」は擁壁背面の盛土形状が複雑でなければ、公式に条件を代入することで即座に土圧を求めることが出来ます。また「試行くさび法」は擁壁背面の盛土形状が複雑でもその名のとおり計算を何度も試行することで土圧を求めることが出来ます。

この2つの方法ですが、「試行くさび法」はクーロン土圧を図解によって求める方法であり、基本的には「擁壁背面の盛土形状が一様で裏込め土の粘着力が無い場合の土圧は「クーロン土圧公式」と「試行くさび法」は一致する」はずです。

したがいまして、今回は本当に一致するのかを実際に試算して確認してみようと思います。

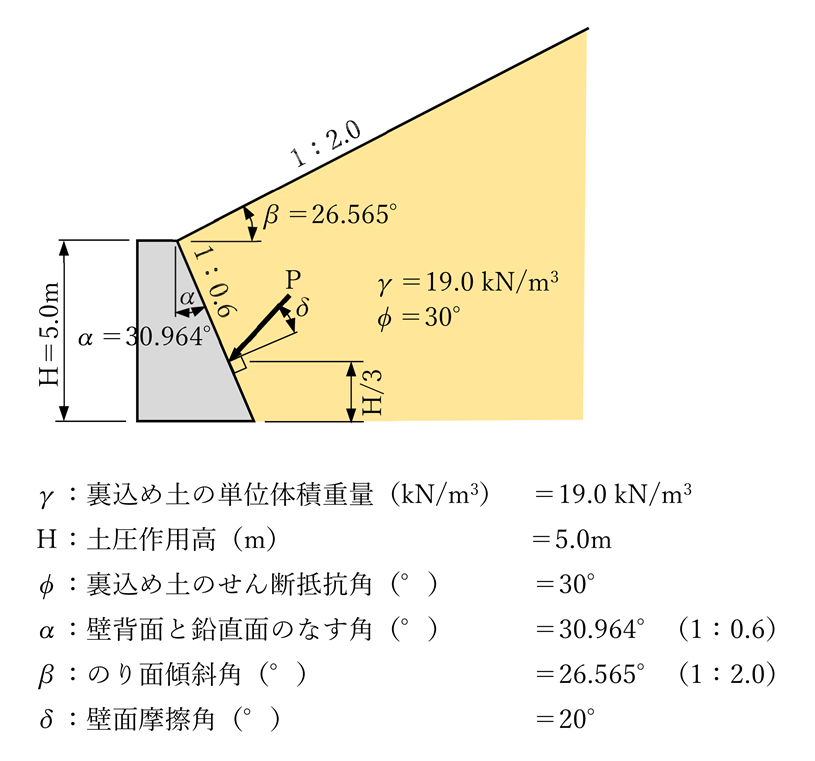

今回の試算は以下の条件で行うことにします。

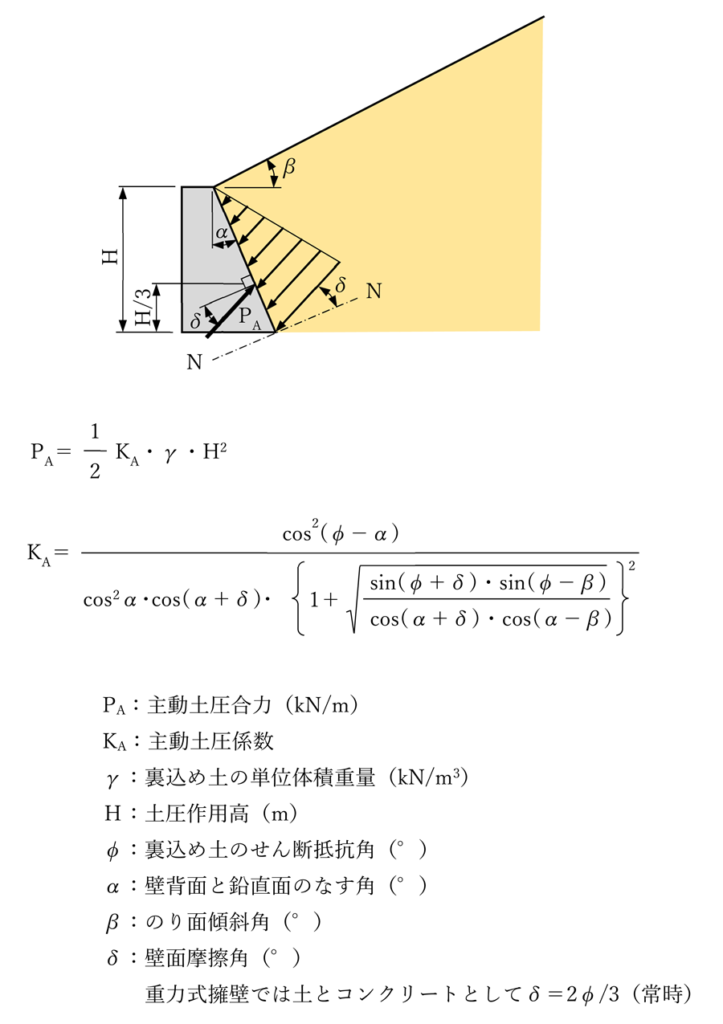

クーロン土圧公式で、317.7kN/m となりました。

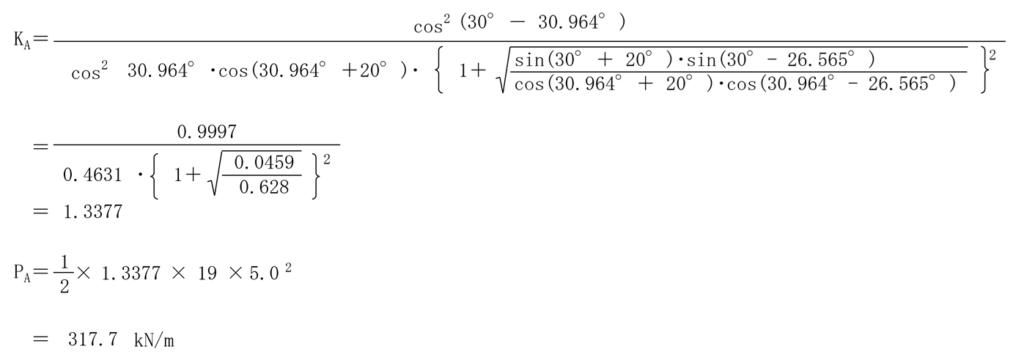

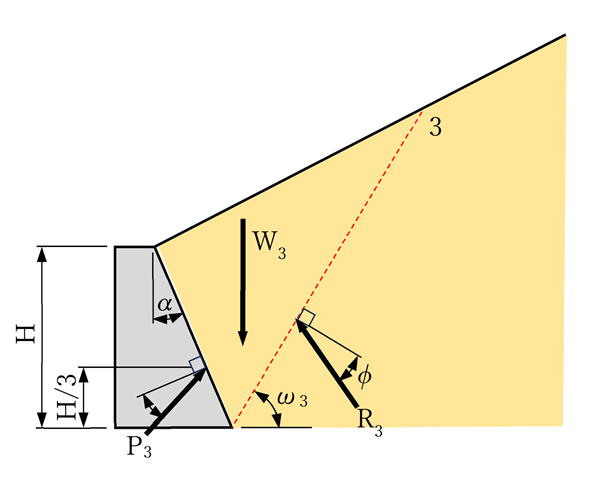

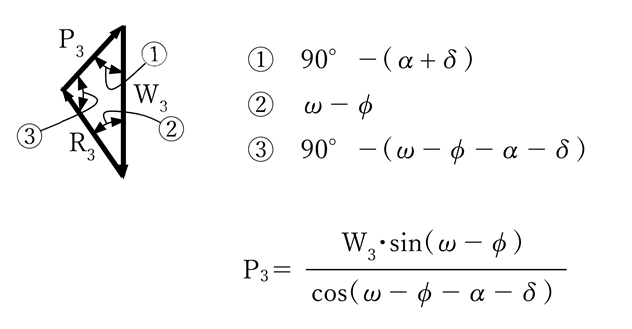

試行くさび法では、すべり面を角度(ω)を少しずつ変えて主動土圧合力が一番大きくなる値を計算します。

P3=P:主動土圧合力(kN/m)

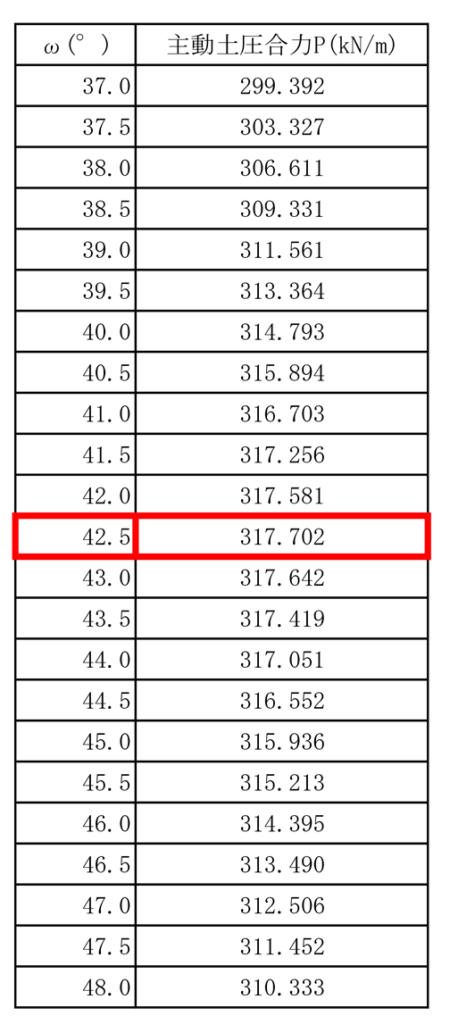

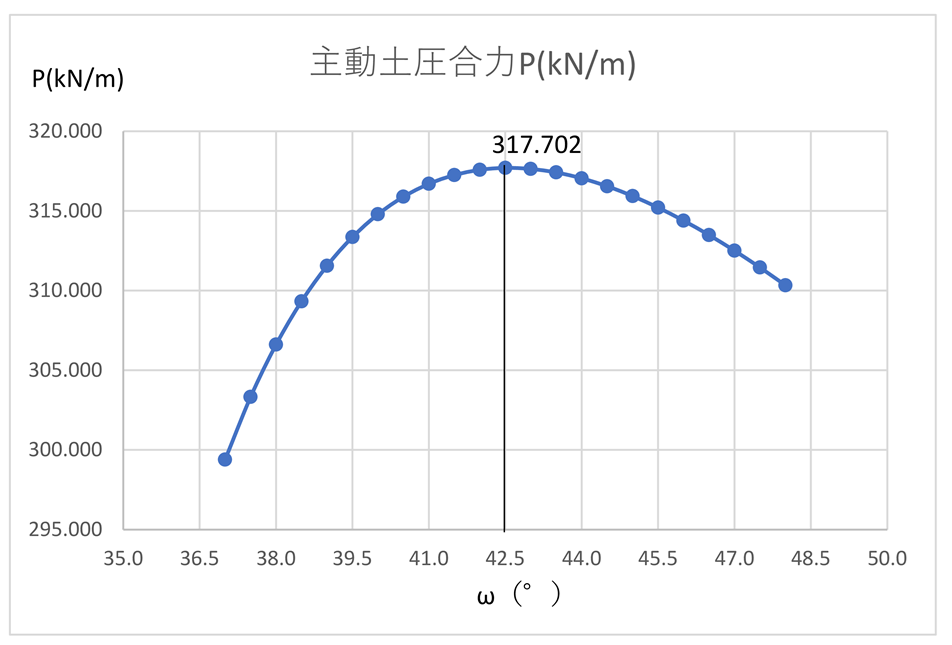

詳細な計算は、下記のようにエクセルで別途内部計算を行いました。計算はすべり面の角度を0.5°毎に変化させました。すべり面角度ωは42.5°で最大主動土圧合力Pは317.702kN/mとなりました。

このように、試行くさび法でも、317.7kN/m となりました。

今回の計算で、「クーロン土圧公式」と「試行くさび法」は同じ主動土圧合力になることが明確に確認できました。

クーロン土圧公式では適用可能な擁壁背面の盛土形状に制約があるため、試行くさび法が多く用いられると思いますが、基準によってはクーロン土圧公式を用いるものもあると思います。その際に試行くさび法を用いるべき形状の場合には、これで基本的には同じ計算体系であることが確認できたので、試行くさび法の提案もできるのではないでしょうか。また、このことが明確に認識できていれば、このような議論になった場合に自信をもって議論できるかもしれません。

クーロン以外ではランキンが有名ですね。これは壁面摩擦角の概念がないため、擁壁のように土圧を水平分力と垂直分力に分けて計算するものには適用されませんね。水平力問題を扱うので鋼矢板での土留めなどに用いられる計算法です。

関連商品

このリンクはアフィリエイト広告を利用しています。

人気アイテムで暮らしをちょっと快適に

このリンクはアフィリエイト広告を利用しています。