基礎地盤の許容鉛直支持力ですが、土木設計で良く検討されるのは擁壁の設計の際ではないでしょうか。そこで今回は、許容鉛直支持力について静力学公式で導く「道路橋示方書の式(以下道示式)」において荷重傾斜がある場合と無い場合で比較するとどのような違いがあるのかを確認してみようと思います。また「道路土工 擁壁工指針」に記載の「一般値」についても触れてみたいと思います。

目次 閉じる

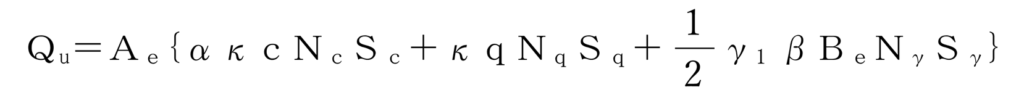

まずは、「道示式」ですが、擁壁設計の際には「道路土工 擁壁工指針」に記載があるように極限支持力を「「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部工編」の「基礎底面地盤の許容鉛直支持力」に従って求めるものとする」」と記載があります。この方法はテルツァーギの支持力公式を元に荷重の傾斜や基礎の寸法効果を反映できるようになされ、次の静力学公式で与えられます。

では、擁壁工指針で記載のある砂質地盤(中位なもの)の許容鉛直支持力度の一般値qa=200(kN/m2)を想定して、その地盤を道示式で計算してみたいと思います。

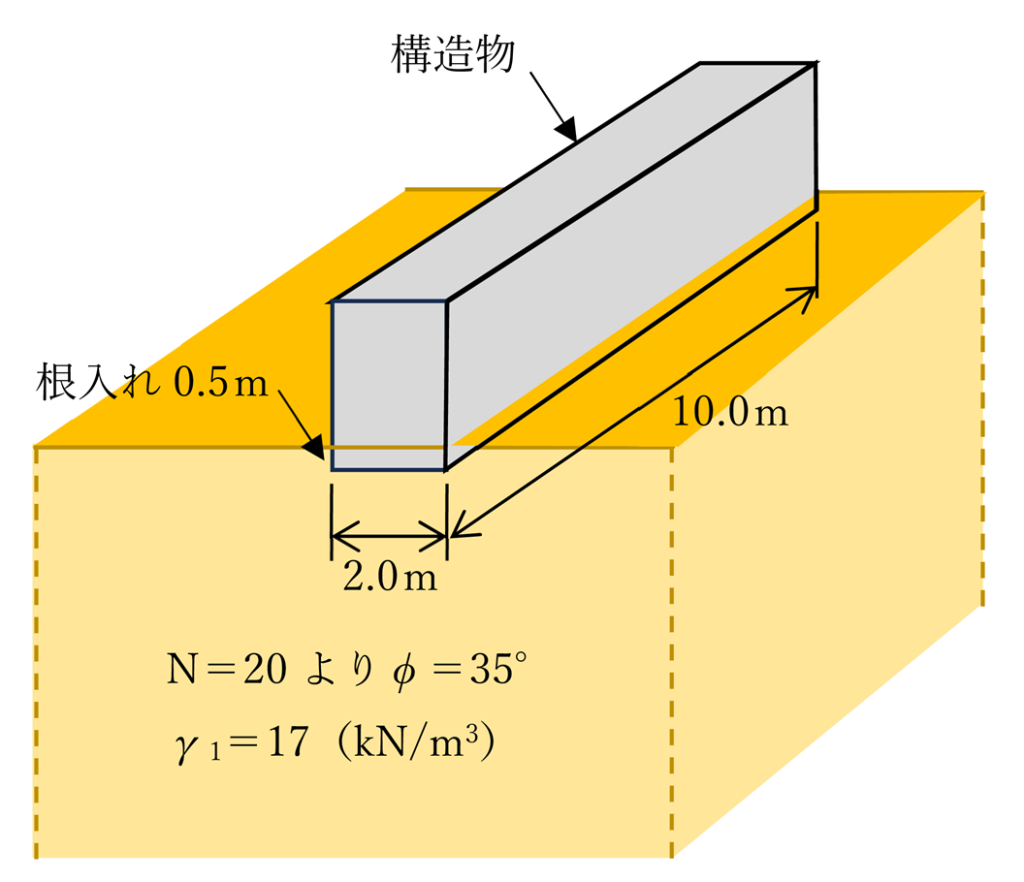

まず、あまり無いケースかもしれませんが、荷重傾斜のないもので計算してみます。荷重傾斜がなければ単に地表に構造物が置いてあるだけで下図のようなケースとなります。

| 支持地盤の詳細な条件設定 支持地盤のN値:20(中位なものの下限値)⇒φ=35°(当ブログの内部摩擦角の計算より) 支持地盤の単位体積重量γ1:17(kN/m3)(出典:擁壁工指針「自然地盤ー緩いもの」より) 有効根入れ深さDf:0.5m 基礎の形状:帯状 荷重の傾斜:なし |

上記の条件で道示式で計算すると、以下になります。式中の支持力係数NcNqNγ 、寸法効果の補正係数ScSqSγ などの値は別途確認(道路橋示方書Ⅳ下部構造編よりグラフ読取り)しています。

計算の結果、許容支持力度は248 kN/m2 となり、一般値である200 kN/m2 より少し上の同等程度の値になることが分かりました。

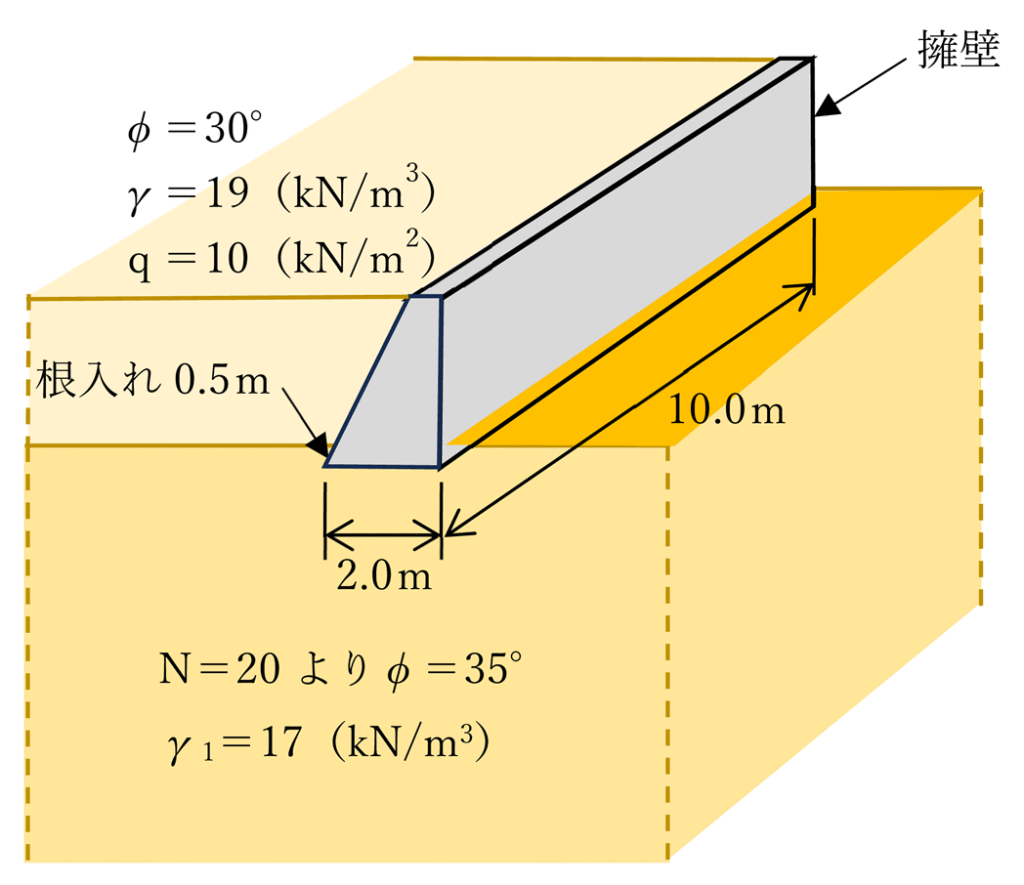

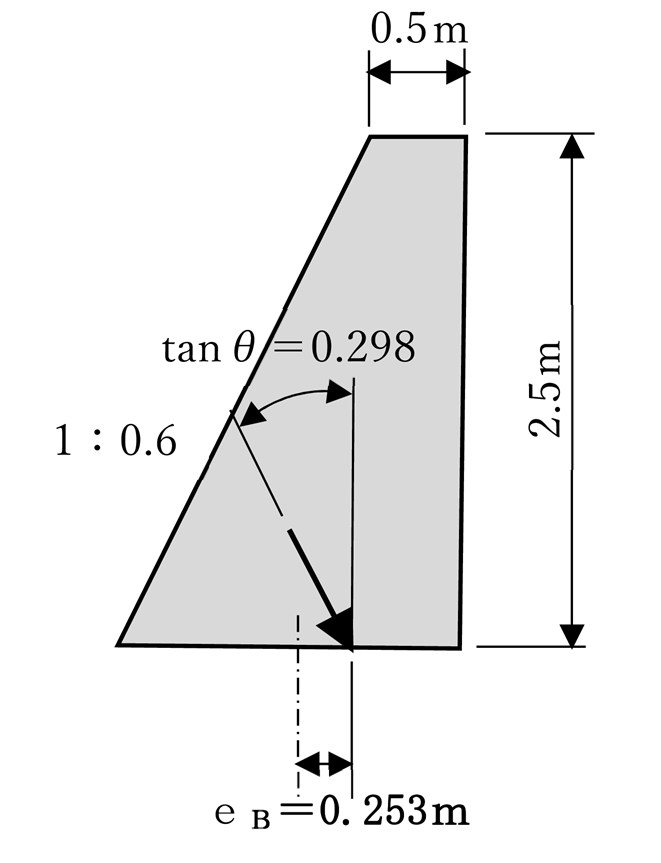

次に、一般的な擁壁を想定して、荷重傾斜が加わるもので計算してみます。土圧による水平力が作用して地盤に加わる荷重は傾斜します。今回は下図のようなケースとしましょう。この条件で荷重傾斜を計算するとtanθ=0.298になりました。また、荷重の偏心は0.253mになりました。

支持地盤の詳細な条件設定は、荷重傾斜なしの場合と同じです。上記の条件で道示式で計算すると、以下になります。

計算の結果、荷重傾斜がある場合の許容支持力度は82 kN/m2 となり、荷重傾斜がない場合の248 kN/m2 よりかなり小さい値になりました。

これだけ小さくなった要因は荷重傾斜による支持力係数の低下にあります。支持力係数は道路橋示方書に記載のあるグラフから読み取りますが、荷重傾斜が無い場合のNγ=35に対し、擁壁のように荷重傾斜がθ=0.298となった場合にはNγ=9とかなり小さくなります。またNqも同様に低下しますし、有効載荷幅Beが小さくなることも要因です。

今回のケースでは、擁壁のように土圧が作用して地盤への荷重が傾斜したり偏心したりする場合には道示式においては、許容鉛直支持力がかなり低下することが分かりました。

また、許容支持力の一般値と比較する鉛直荷重は最大地盤反力度(底版反力の台形分布の最大値)ですが、道示式による許容鉛直支持力度と比較する鉛直荷重は擁壁底面に作用する全鉛直力を有効載荷面積で除した値(平均的な荷重)なので注意が必要です。(※橋梁の橋台の場合は違いますので注意)

したがいまして、一般値と道示式を比べることはあまり意味がないと思われます。

道示式の極限支持力は剛塑性理論に基づいているため沈下量とは関係がありません。そのため沈下に対する制限が厳しい場合には常時の最大地盤反力度を一般値以下にすることがよいとされています。

今回は道示式で荷重傾斜がある場合と無い場合での比較してみました。

関連商品

このリンクはアフィリエイト広告を利用しています。

人気アイテムで暮らしをちょっと快適に

このリンクはアフィリエイト広告を利用しています。