こんにちは、技師Kです。今回は生活道路で車のスピードを落とさせる方法です。住宅街では子供たちの通学をはじめ歩行者が多いですが、そのような状況でも車のスピードを落とさず歩行者に接近して走行するなど危険な状況に遭遇されることはあるのではないでしょうか。そのような危険な状況を改善するための方法を紹介いたします。ただし、個人でできることではないので、自治会を通じて道路管理者(市町村や県、国など)へ陳情すると良いと思います。

生活道路で車のスピードを落とす方法として代表的な方法として「凸部(ハンプ)」「狭窄部」「屈曲部(シケイン)」があります。これらについて以下に説明いたします。

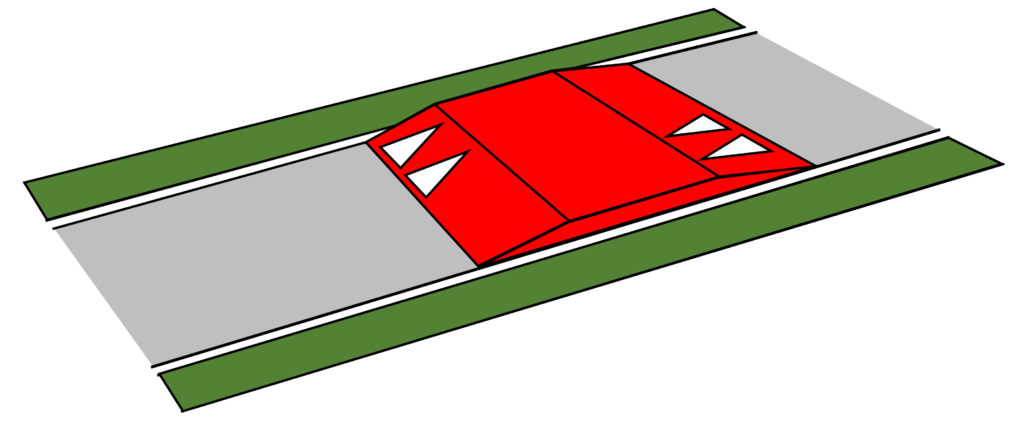

凸部(ハンプ)は、車道の一般部の路面から約10㎝程度上げた平場の走行面を2mとして、その前後をスロープで一般部にすりつけ、道路横から見て凸に飛び出ている路面形態のものを言います。車は凸部を上がって降りるようなイメージです。これにより運転者が減速することを期待するものです。

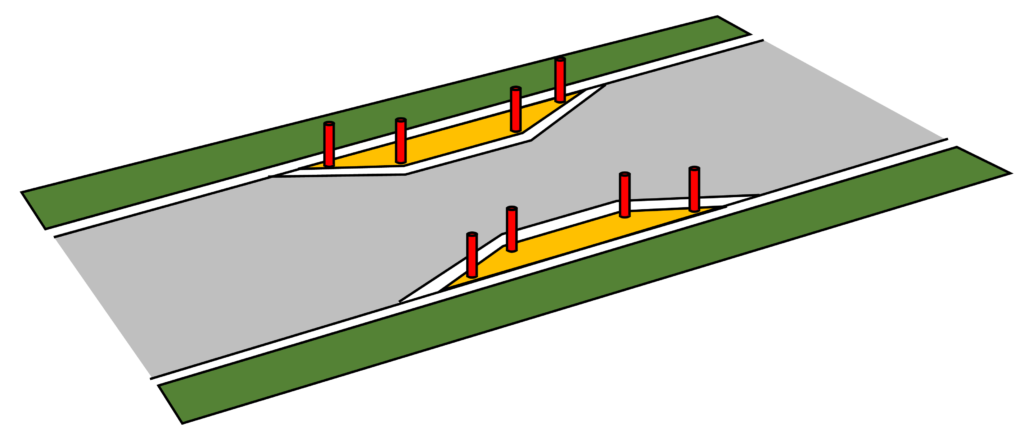

狭窄部は車道の幅を部分的に狭くすることで、運転者が減速することを期待するものです。狭窄部は区画線、縁石、ボラード、植栽ますなどで作ることができます。最も狭小となる幅員は3mとなります。

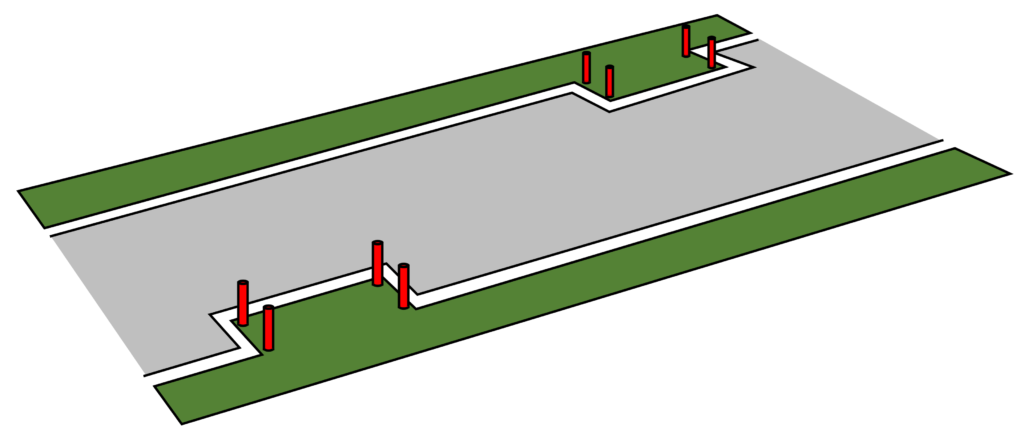

屈曲部(シケイン)は車道のうち車の通行部分をジグザグにしたり蛇行させることで、運転者に頻繁に左右のハンドル操作を行わせることで運転者が減速することを期待するものです。

1)歩行者又は自転車の事故が多発している道路

歩行者と自動車、歩行者と自転車の事故が多い道路です。

2)自動車の速度が高い道路

生活道路でスピードを出して走る車が多い道路です。最高速度が30km/h に規制されている箇所に設置することになっています。

3)通過交通が多い道路

通過交通とは、住宅地区周辺の渋滞のある幹線道路から渋滞を避けるため住宅地内のわき道(生活道路)に入ってまた元の幹線道路に戻る通行です。通勤時間帯などに多くみられますね。

4)急減速等が多発している道路

自動車が急ブレーキを踏むことをETC2.0データで確認できます。これが多発しているということは危険個所が多いということになります。

5)その他、地域において凸部等の設置が必要と認められる道路

その他、地元の要望や学校前など特に安全が求められるところです。

以上、生活道路で車のスピードを落とさせる方法について、説明しました。本来人が行き来する道路に、スピードを出した車や渋滞をさけるために入り込んでくると危険を伴うことが多くあります。そのような場合にの対応としての一助になれば幸いです。

生活道路の交通安全対策ポータル – 国土交通省 (mlit.go.jp)

人気アイテムで暮らしをちょっと快適に

このリンクはアフィリエイト広告を利用しています。